동네방네

도내리 감태...아, 옛날이여!

오 솔

2022. 1. 5. 04:21

꼭 10년 전, 이맘때다. 이런 글을 쓴 적이 있다.

-

-

-

"요게, 진짜 감태!"

"얼마 전에 말여, 테레비 방송에 감태가 불면증에 좋다고 나오데. 미역인지 파랜지 비춰주는디 고건 감태가 아녀."

"그려, 감태는 파래, 매생이허구 다르다니께."

"감태라면 가로림만 도내 감태여."

"맞어유, 그 중에서도 함박눈을 맞은 감태가 달고 제일 맛있다니께."

도내 아줌마들의 이야기를 듣고 있노라면 갯내음 물씬한 햇감태구이 맛이 절로 입에 감긴다.

눈이 내린다. 다시 돌아왔다. 감태의 계절... 물 빠진 개펄은 온통 푸른 감태로 융단을 깔았다. 김장 끝나고 메주 쑤고 나면 농한기... 마실도 잠깐. 삼삼오오 감태 매러 갯벌로 나간다.

일년 내내 움직이던 몸이라 근질근질해 참지 못하고 움직여야 한다. 영하의 날씨에 손을 호호 불며 도내나루 지나 갯벌로 나가면 주머니에 들어오는 수입이 쏠쏠하다.

농, 어촌이 한데 어우러진 이곳이라 다들 평생 살아온 그대로 쉴 틈이 없다. 햇살 좋고 바람 넉넉하면 하루에 감태 열 톳 정도야 너끈하다. 자식 공부도 이렇게 시켰다.

-

-

-

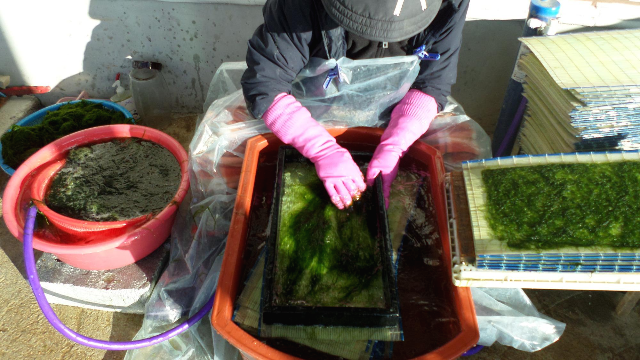

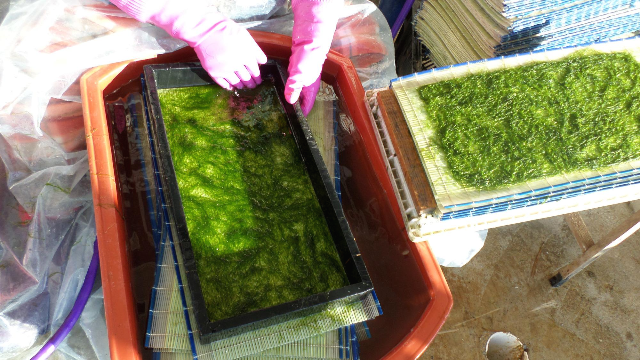

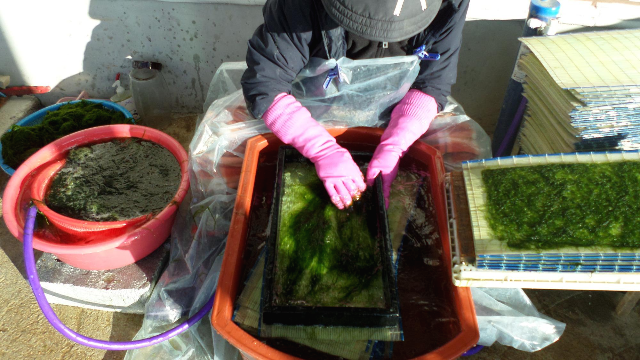

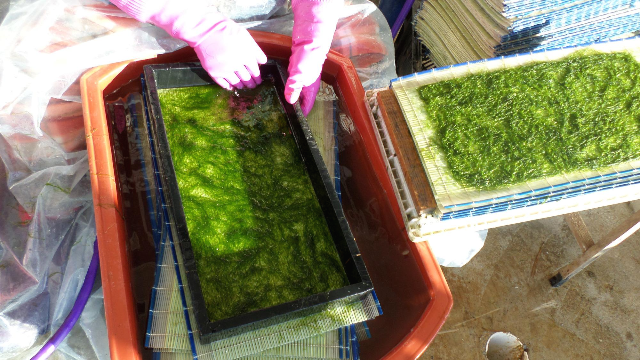

그랬다. 섣달부터 이듬해 2월까지 집집마다 감태 만드느라 눈 코 뜰 새 없었다. 남정네들이 걷어온 감태 뭉치를 차에서 내려 놓으면 뒷 처리는 아낙네들 몫이었다.

단골 거래선이 있어 시장에 내가기만 하면 대환영. 농한기의 부업으로 잘 하면 기 천만 원. 이 만한 수입이 없었다. 온 동네 골목이 감태 말리는 길이 되었다.

그러나 이제 감태 만드는 집이 없다. 중노동에 몸이 망가진 것이다. 4, 5십대가 환갑이 되고 중년 아주머니들이 이제 노년으로 접어 들었다. 내다파는건 고사하고 집에서 먹을 것만 조금한다는 집도 이젠 완전 손을 놓았다.

갯골에 파랗게 자란 감태를 바라보며 올 더러 참 잘 되었다고 이구동성이다. 먼 타지 사람들이 와서 감태를 차떼기로 걷어간다. 감태 일을 하고 싶어도 마음 뿐. 감태 공동작업장까지 있던 시절의 도내리 감태는 역사의 한편으로 사라지는가.